T. Yanagisawa et al.: Physica B 403 (2008) 735-738.

T. Yanagisawa et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 77 (2008) 074607.

1.研究の背景

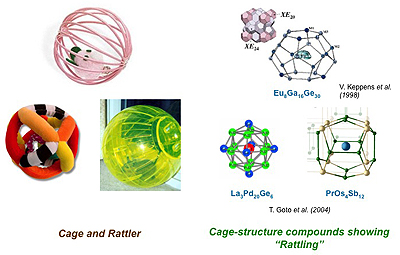

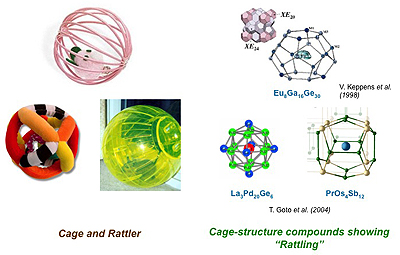

まずは、図1をごらんください。左側に見えるのは幼児や猫が遊ぶ「ガラガラ」(英語では"Rattler" ラトラー)と呼ばれるおもちゃです。カゴ状の容器の中に鈴やボールが内包されています。「ラットリング」とは「ガラガラと音を鳴らす」という意味の英単語です。ガラガラ蛇のことも英語では"Rattle Snake"と呼びますね。

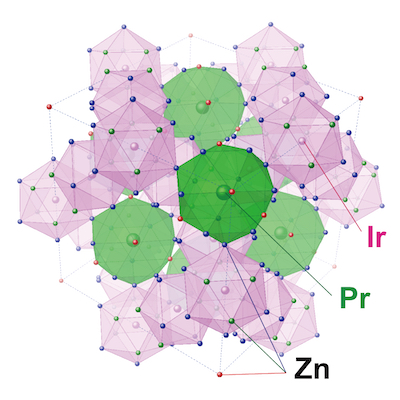

右にも似たようなカゴがあります。こちらは原子のカゴです。このようなカゴ状の結晶構造を持つ化合物は数多く知られています。原子のカゴの大きさはたかだか数ナノメートル(~0.000000001 m)。結晶の中においてはこれらの原子のカゴは規則的に並んでいます。原子のカゴの中をよく見ると、1つの原子が内包されています。図1の右に示した三つの物質に於いては、この内包原子が中心から外れた位置(オフセンター位置)を運動していると考えられています。このミクロな原子のガラガラ運動も、左のガラガラおもちゃと類推して「ラットリング」と呼びます。

図1 幼児や猫が遊ぶ玩具「ガラガラ」(左)と内包イオンを持つ原子のカゴ(右)

図1の右下にあるPrOs4Sb12という物質は、充填スクッテルダイト化合物と呼ばれる物質で、ラットリングを示すカゴ状化合物です。Os(オスミウム)原子が4つとSb(アンチモン)原子12個から構成されるカゴの中に、希土類元素(レアアース)のPr (プラセオディウム)原子(金属化合物なので正確にはイオン)が内包されています。2004年に後藤(新潟大)らよってPrOs4Sb12のラットリングが観測されて以来、原子カゴに内包された希土類イオンの局所振動と、電子系との強相関によって生じる局所電荷ゆらぎがもたらすエキゾチックな物性が注目され、カゴ状化合物を対象に「ラットリング」をキーワードにした研究の扉が開かれました。[1] それ以前にもMaple(UC San Diego)らによってPr化合物で初の重い電子超伝導、磁場誘起四極子秩序など多彩な物性を示すことが報告され非常に注目されてきた物質です。[2] また、充填スクッテルダイト化合物の物質群 RT4X12 (R = 希土類, T = Fe, Ru, Os, X = P, As, Sb)は、文部科学省の特定領域研究「充填スクッテルダイト構造に創出する新しい量子多電子状態の展開」によって日本国内で精力的に研究が推進されてきました.以上の研究背景を鑑み、我々はPrOs4Sb12のラットリングに起因するエキゾチックな物性を探索するために類似物質NdOs4Sb12を研究ターゲットに選びました。次に結晶構造を詳しくみてみましょう。

この記事には続きがあります:続きを読む ...