研究紹介

「非」従来型超伝導

1911年にオランダ・ライデン大学のKamerling Onnesにより発見された超伝導現象は その後100年の時を経て様々な物質において発見され、 今日では超伝導を示さない金属の方が少数派となっています。 「電気抵抗の消失」と「完全反磁性」という劇的な性質を示す超伝導は、 たくさんの研究者を魅了し、また実用面で活用されることも期待されています。

固体物理学者の精力的な研究の結果、 超伝導はさらに色々な種類に分類されることが明らかになってきました。 現在では「非」従来型と言われる超伝導が注目を浴びていますが、 従来型ではない超伝導を調べるにはまず従来型の超伝導を理解しておかなければなりません。 ここでは1957年にJohn Bardeen、Leon N. Cooper、Robert Schriefferにより提唱された いわゆるBCS理論の枠内に収まるものを従来型、そうでないものを非従来型と呼びます。

一般に、フェルミ面上の電子間に引力が働くとそれがどんなに小さくても

フェルミ面は不安定になりギャップが開きます。

しかし、負の電荷を持つ電子同士はクーロン力により反発することはあっても、

引き合うことはありえないように思われます。

BCS理論ではこの問題を格子振動(phonon)を考慮することにより解決しています。

二つの電子はその間に格子振動を介することで引力を生むことが出来ます。

しかしながらこの機構では格子振動数や電子格子相互作用の限界により

超伝導転移温度は40 K(およそ−230 ℃)程度で頭打ちするだろうと考えられていました。

一般に、フェルミ面上の電子間に引力が働くとそれがどんなに小さくても

フェルミ面は不安定になりギャップが開きます。

しかし、負の電荷を持つ電子同士はクーロン力により反発することはあっても、

引き合うことはありえないように思われます。

BCS理論ではこの問題を格子振動(phonon)を考慮することにより解決しています。

二つの電子はその間に格子振動を介することで引力を生むことが出来ます。

しかしながらこの機構では格子振動数や電子格子相互作用の限界により

超伝導転移温度は40 K(およそ−230 ℃)程度で頭打ちするだろうと考えられていました。

1980年代に見つかった銅酸化物超伝導体はこの上限を打ち破り、 大変な注目を集めました。 瞬く間に超伝導転移温度の上限は更新され、 現在では160 Kを超えるまでに至っています。 では、なぜBCS理論の予想を上回ることが出来たのでしょうか。 それは非従来型超伝導の発現機構に秘密があります。 当研究室では様々な超伝導体を対象に超伝導発現機構の解明、 また新奇な超伝導状態の性質の解明を目指して研究を行っています。

磁気秩序相近傍に現れる超伝導

格子振動を媒介として引力を生み出す従来型の超伝導は

磁気的な不純物によりすぐ破壊されてしまいます。

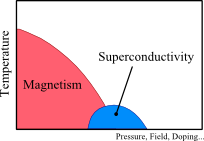

ところが非従来型超伝導の多くは、右図のように磁気秩序相のごく近傍に現れます。

特に、あとちょっとで磁気秩序が起こりそうな瀬戸際の状態、

すなわち電子間に磁気相関が発達しているが秩序はしていない状態が

低温まで継続しているときに超伝導が起こりやすいようです。

超伝導が実現している異常な状態を勘案して、

電子間に働いている磁気相関が超伝導を引き起こしているのではないか、

という考え方が現在の非従来型超伝導に対する理解の主流になっています。

格子振動を媒介として引力を生み出す従来型の超伝導は

磁気的な不純物によりすぐ破壊されてしまいます。

ところが非従来型超伝導の多くは、右図のように磁気秩序相のごく近傍に現れます。

特に、あとちょっとで磁気秩序が起こりそうな瀬戸際の状態、

すなわち電子間に磁気相関が発達しているが秩序はしていない状態が

低温まで継続しているときに超伝導が起こりやすいようです。

超伝導が実現している異常な状態を勘案して、

電子間に働いている磁気相関が超伝導を引き起こしているのではないか、

という考え方が現在の非従来型超伝導に対する理解の主流になっています。

クーパー対を形成する引力が違うと、クーパー対の組み方にも違いが現れます。 格子振動を使った従来型のクーパー対は 上向きスピンを持つ電子と、下向きスピンを持つ電子が どの方向にも等しく対を形成していましたが、 磁気相関を使うと、クーパー対を組みやすい方向とそうではない方向が 出来てしまいます。 さらには2つの電子スピンの方向がそろっていても 対を形成できる場合まであります。 クーパー対の組み方(対称性)は超伝導発現機構と密接に関係しているため、 様々な測定手法を用いた研究が行われています。

非従来型の超伝導は、銅酸化物以外にもコバルト酸化物、ルテニウム(Ru)酸化物 で見つかっていますし、 希土類元素を含む金属間化合物や、有機伝導体でも報告されています。 ここ数年の間にも鉄を含む化合物での"高温"超伝導や ウラン化合物に見られる強磁性超伝導など次々に新たな超伝導が発見されおり、 発見から100年経った今なお超伝導は「ホット」な研究テーマであると言えます。

当研究室のメインテーマの1つである 有機伝導体の超伝導は分子性導体の物理に 詳しく説明されているので、そちらをご覧ください。