[Method] 超高圧における物性研究

関連項目

インデンターセルによる高圧下電気抵抗・AC磁化測定

MPMS用インデンター&ピストンシリンダセルによる静水圧下DC磁化測定

ピストンシリンダセル断熱法比熱測定

極限科学には歴史的、思想的な背景がある。それは人間性の本質そのものに根源を持っている。一言でいえば、未知なものに一歩踏み込んでそれを知ろうとする好奇心である。(伊達宗行:極限の科学(講談社))

モノを極限環境においたとき、普段の常識では考えられない変化をすることがあります。例えば、酸素が金属になりその果てには超伝導を起こしたり、シリコンのような良く知られた絶縁体が金属になったりします。ここで極限環境とは極低温・強磁場・超高圧、もしくはこれらを組み合わせた複合状態のことを指します。私たちの研究グループでは、強相関電子系と呼ばれる物質群を極限環境下におくことで、新奇な相転移現象(例えば圧力誘起超伝導)の探索などを行っています。

図1

ここでは簡単に高圧発生装置について紹介します。図 2 にいくつかの高圧セルの特徴をまとめています。一般に高い圧力を発生させるには試料空間の大きさが犠牲となり、目的に応じて装置を使い分けることになります。最も広く使われているのは「ピストンシリンダーセル」であり、最大発生圧力は約2.5 GPa(25000気圧)です。この装置は、試料空間が大きいためほとんどの物性測定が可能なことがメリットです。私たちの研究グループでも様々な測定に使用しています。(下記参照)一方で、最大発生圧力の観点では他の追随を許さないのが「ダイヤモンドアンビルセル」です。この装置は試料空間が極端に狭いためバルク測定が困難であるし、取り扱いも非常に難しいのですが、その達成圧力は100 GPa(百万気圧!)を超えます。現在では地球の中心の圧力(360 GPa)に近い高圧力が研究室単位でも実現できるようになり、地球科学の分野でも応用されたりしています。残念ながら現在、我々の研究グループでは使用しておりませんが、将来的な導入を検討しています。

図2

私たちの研究グループで行っている高圧実験の最大の特徴は「インデンターセル」と呼ばれている高圧セルを用いていることです。これは岡山大学小林教授のグループで開発された特殊な圧力セルで、特徴としては

1. ピストンシリンダー以上の高圧発生可能 (最大5 GPa(50000気圧))

2. 精密磁気測定に可能な試料空間を確保

3. 小型であるために希釈冷凍機やPPMSに取り付け可能

などが挙げられます。現在、インデンターセルを用いた研究が可能なのは私たちのグループを含めても世界で数グループしかありません。

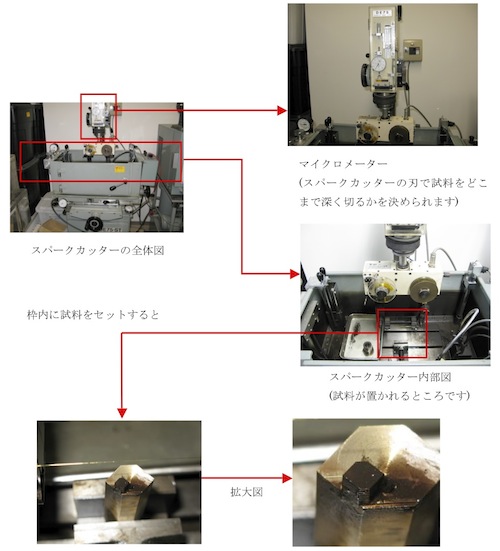

放電加工機

金属ワイヤーに電気を通し、試料を溶かしながら正確に平面を出すことで、試料の整形を行うことができます。 試料の切断は油の中で行われ、放電による過剰な発熱や、試料の切りくずが空気中に舞うことを防ぎます。よって、放射性物質でも安全に試料整形することができます。

図1 実際にスパークカッターで試料を加工する過程

(軸方向はX線ラウエ法などで決定している)

SQUID磁束計による磁化測定

図1 Quantum Design社製MPMS

Quantum Design社製のMPMS(Magnetic property Measurement System) (図1) は取り扱いが簡便で測定感度が高い磁化測定装置です。 この装置は引き抜き法と呼ばれる方法を用いて磁化を求めています。引き抜き法とは図2のようなコイルの中で磁化した試料を引き抜きコイルに発生した誘導起電力を測定、フィッティングすることで磁化を求める方法です。コイルが上下と中心で逆向きになっていることで外部の磁場の干渉やノイズを除去することができます。 MPMSで測定できる温度は2~400 K、印加できる磁場は-5.5 T~5.5 Tです。また圧力セルを用いることで高圧下での磁化測定、回転機構を用いることで角度分解磁化測定といった測定も可能になります。|

図2 引き抜き法の概念図 |

図3 試料の位置に対する誘導起電力とフィッティング関数 |

緩和法比熱測定

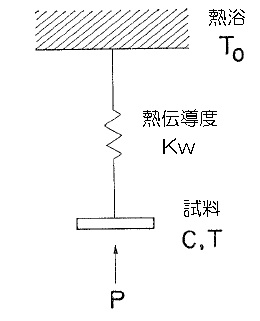

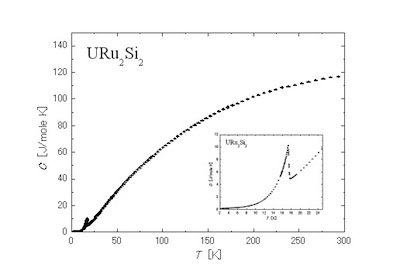

熱緩和法とは、試料に与えていた熱を切った際の試料温度の緩和現象から比熱を求める実験手法です。具体的には、試料の回りに精密に温度コントロール可能な熱浴T0を作り、試料と熱浴との間を比較的弱い熱伝導パス(熱伝導度KW)で結びます。(図1)試料部には小型の温度計とヒーターを装着し、このヒーターに通電する事で試料温度を熱浴よりΔT だけ高い定常状態で保持しておきます。その後、一気にヒーターを切ると熱伝導パスを通じて試料から熱浴に熱が逃げて行きます。この温度緩和過程は通常指数関数型になり、その時定数を解析する事により試料部の比熱を求めます。 この実験手法により、わずか数mg程度の小さな試料の比熱を広い温度範囲かつ強磁場中で測る事が出来ます。比熱からは物質のエントロピーを見積もる事ができて、系のもつ微視的自由度の振る舞いを予想できます。比熱は物質の性質を理解する上で最も重要な物理量のひとつです。我々の研究室では、Heliox :0.36 [K] < T < 200 [K] 、 B < 12 [T] (図2)

PPMS :2 [K] < T < 380 [K] 、 B < 9 [T] (図3)

これらの装置により比熱測定を行っています。図4にPPMSでの実際の測定結果を示します。

図1 |

図2 |

図3 |

図4 |

ピストンシリンダーによる高圧下電気抵抗・AC磁化率測定

ハイブリッド型ピストンシリンダーセル(Ni-Cr-Al合金とCu-Be合金の二層構造)を用いて、最大2.5 GPa(25000気圧)までの電気抵抗率・交流帯磁率などのバルク測定が可能です。試料空間が大きいため感度のよい測定が行えるのが特徴です。コンパクトなサイズのため、PPMSや希釈冷凍機などに取り付け可能です。

図1 ピストンシリンダーセル概観