| ■研究情報

|

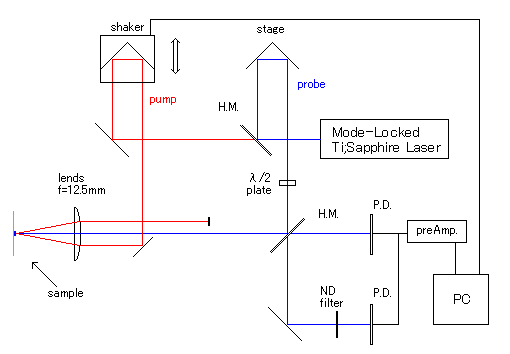

ポンププローブ分光法とは、レーザーパルスを用いた高分解能の時間分解光学測

定法の一つです。パルス光を試料に照射すると、光のエネルギーを吸収して電

子が励起状態へと遷移し、その際の電子分布の変化によって誘電率が変化します。その誘電率変化をプローブ光の反射率変化(⊿R/R)という形で測定しま

す。このとき、ポンプ光とプローブ光の間の時間間隔を変化させることによって、ポンプ光が照射されてからの試料の誘電率の時間変化をス

トロボ撮影のように追いかけることが可能です。励起光源に超短パルスのTi:Sapphireレーザーを用いれば、時間精度は100フェムト秒(10兆分

の1秒)程度になります。このような超短パルスを用いると、物質中の原子の運動や、電子分布の変化をリアルタイムで観測することができるようになります。  |

| ■現在の研究内容

|

| 物質をレーザーパルスによって強励起すると、キャリアやフォノンのダイナミクスにおいて興味深い振る舞い

が期待される。M.

Haseらは強励起効果によるビスマスのコヒーレントフォノンのソフト化を観測し、非調和効果によってその機構を説明した。現在もフォノンのソフト化の機

構については議論が続いているが、ビスマス以外の物質ではまだあまり研究が進んでいない。今回我々は、アンチモンに対して強励起下でのポンププローブ分光

を行い、コヒーレントフォノンの励起強度依存性を研究した。実験では、短焦点のレンズを用いることにより、高繰り返しの80MHzのモードロックレーザー

光で10mJ/cm2程度の励起密度を実現した。高繰り返しのレーザー光を使用しているので,高いSNが

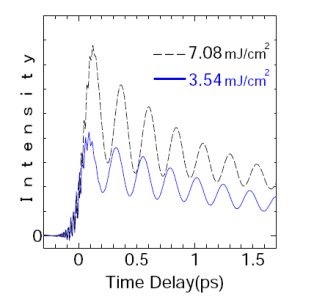

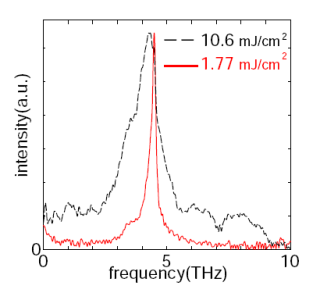

得られるとともに、励起波長の可変も容易である。 下図は中心波長740nmのレーザーパルスを用い、ポンプ光強度をそれぞれ3.54mJ/cm2,7.08mJ/cm2に して行ったポンププローブ分光の結果である。4.5THz のA1gモードに対応する周期0.22psの 振動が見てとれ、励起強度によってフォノンの周期が伸びていることがわかる。一方、図2は中心波長790nmのレーザーパルスを用い、ポンプ光強度をそれ ぞれ1.77mJ/cm2,10.6mJ/cm2にして 行ったポンププローブ信号をフーリエ変換したものである。アンチモンは強励起することでA1gモードの ピークが低周波数側にシフトしているのがわかる。   |